英文原题:Atomically Precise Fcc-Amorphous Homo-Metal Heterojunction with ~1 nm Size

通讯作者:伍志鲲,中国科学院合肥物质科学研究院;廖玲文,中国科学院合肥物质科学研究院;杨军,中国科学院过程工程研究所;裴勇,湘潭大学

作者:Shengli Zhuang (庄胜利), Dong Chen (陈东) , Pu Wang (汪璞), Lingwen Liao (廖玲文) ,Qing You (尤青), Jin Li (李进) ,Haiteng Deng (邓海腾), Jun Yang (杨军) ,Yong Pei (裴勇), Zhikun Wu (伍志鲲)

研究背景:

自60多年前无定形结构被发现以来,其形成机制及实际应用便成为研究的热点。与晶体结构相比,无定形相中存在大量取向随机、电子构型不饱和的化学键。此外,其局部结构所具有的优异弹性应变能力,有助于促进活性中心与反应中间体之间的电荷转移。这些特点使得无定形材料在表面具有更高的结构柔性和丰富的缺陷位点,从而展现出良好的催化潜力。然而,无定形结构也存在固有缺陷,尤其是其较低的电导率,往往不利于催化过程的进行。相比之下,晶体结构通常能够通过其有序排列所带来的高电导率来提升催化性能。因此,近年来晶体–无定形复合异质结构受到广泛关注。这类材料有望克服单一相的局限,兼具甚至协同晶体与无定形结构的优点。

然而,在大尺寸纳米材料或块体材料中,实现这类复合结构的原子级精确表征仍具有很大挑战性,限制了对其组成结构与性能关系的深入理解。近年来,金属纳米簇的出现为在超小纳米尺度上精准研究这类复合结构提供了新机遇,尽管其构筑与表征依然不易。目前已报道的金属纳米簇中,已有十余种具备面心立方(fcc)结构的例子,近期亦有一例无定形Au-Cd纳米簇被揭示。然而,据我们所知,尚未有fcc结构与无定形结构共存的金属纳米簇体系的报道,这也激发了我们的研究兴趣。

内容介绍:

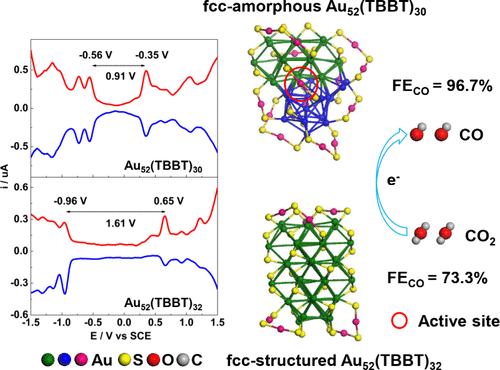

近日,中国科学院合肥物质科学研究院固体物理研究所伍志鲲研究员等人在Precision Chemistry上发表了尺寸约为 1 nm 的原子级精确面心立方-无定形同金属异质结团簇及其性质研究。原子级精准的超小金纳米粒子(纳米簇)的出现为精确研究晶体-无定形异质结构提供了新机遇,尽管此类结构的构建仍面临挑战。在此研究中,开发了一种酸诱导方法,成功合成了Au₅₂(TBBT)₃₀(TBBTH = 4-叔丁基苯硫醇)纳米簇,其核心由两部分组成:无定形的Au₂₂区域和面心立方(fcc)结构的Au₂₁区域,这是首例尺寸约为1纳米的fcc-无定形同金属异质结的构建。在CO₂电催化还原为CO的过程中,fcc区域的表面位点被发现比无定形区域更具催化活性。最活跃的催化位点位于无定形Au₂₂与fcc Au₂₁的共表面区域,这也是Au₅₂(TBBT)₃₀相比于纯fcc结构的Au₅₂(TBBT)₃₂表现出更优性能的关键原因。

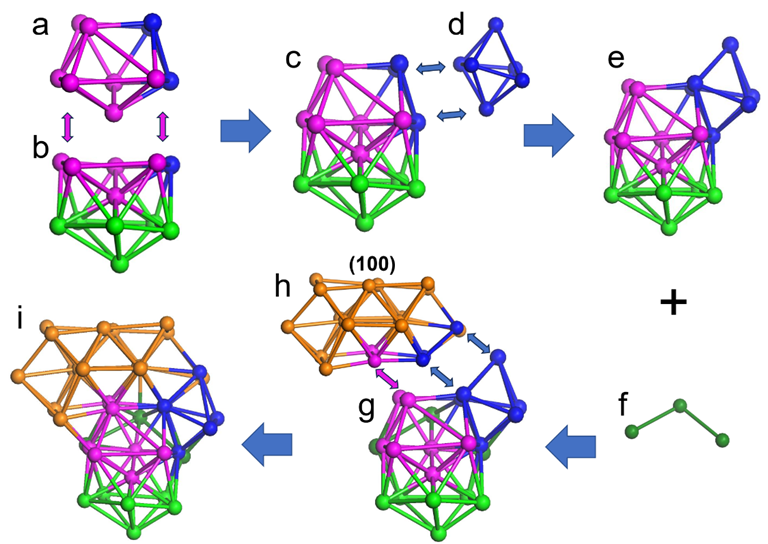

作者通过单晶X射线衍射(SCXC)解析了 Au₅₂(TBBT)₃₀纳米簇的完整结构。该纳米簇由一个晶体-无定形 Au₃₈核心和一个外壳组成,外壳包含四个 -SR-Au-SR-Au-SR- 长钉、六个 -SR-Au-SR- 长钉及一个 TBBT 硫醇配体。如图1所示,Au₃₈核心可划分为两部分。第一部分由22个金原子构成,属于无定形结构。为更好理解该无定形部分,进行如下结构分析:其中10个Au原子构成一个由两个半八面体覆盖的阿基米德反棱柱(图1a),其外包一层为由12个原子组成的准二十面体(图1b),两者通过6个共享金原子相连(图1c)。此外,一个八面体结构(图1d)通过共享一个Au₃面与该两个半八面体覆盖的阿基米德反棱柱连接(图1e)。另有3个无定形金原子(图1f)分别位于准二十面体与两个半八面体覆盖的阿基米德反棱柱之间、以及准二十面体与八面体之间(图1g)。值得注意的是,两个半八面体覆盖的阿基米德反棱柱、准二十面体和八面体是无定形结构模型中的基本构筑单元,因此该 Au₂₂片段可认定为无定形结构。第二部分由21个金原子以面心立方(fcc)方式堆积而成,其上下由两个 (100) 晶面包裹(图1h)。该 fcc 结构与无定形部分通过5个共享金原子连接,分别位于 fcc 结构的底部 (100) 晶面和一个Au₃面上(图1c 和图1g)。这5个共享原子构成了金纳米簇中首个被发现的晶体-无定形界面(图1i)。

图1. Au₅₂(TBBT)₃₀纳米簇中晶体-无定形结构的解剖图:(a) 由两个半八面体帽构成的阿基米德反棱柱;(b) 准二十面体的12原子单元;(c) Au₁₆单元;(d) 一个八面体结构的Au₆单元;(e) Au₁₉单元;

(f) 三个无定形原子;(g) Au₂₂单元的无定形结构;(h) fcc结构的Au₂₁单元;(i) 晶体-无定形结构的Au₃₈核心。所有原子均为金原子(Au)。

密度泛函理论(DFT)计算表明,该簇的HOMO-LUMO主要分布在无定形区域,并且能隙也由该部分主导,揭示了Au₂₂无定形部分相对于fcc Au₂₁部分具有更强的氧化还原活性。这一推断得到了差分脉冲伏安法(DPV)、抗氧化测试以及“反伽伐尼还原反应”实验的进一步证实。

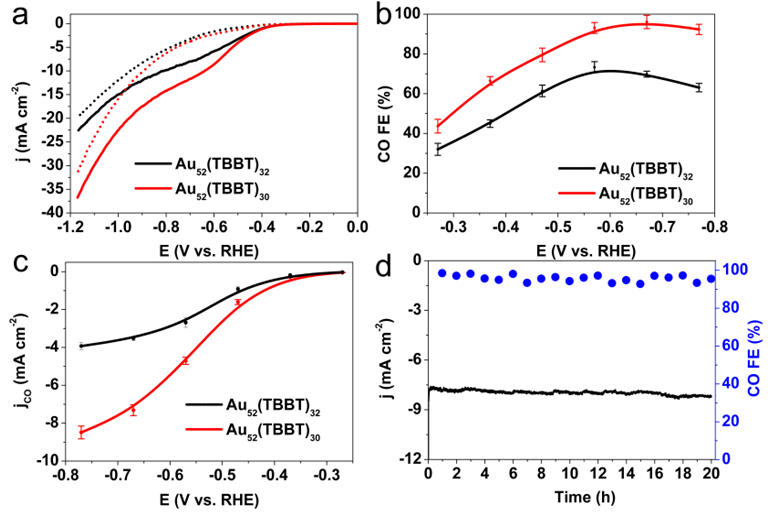

为研究无定形结构与晶体结构在催化性能上的差异,作者选取具有重要研究意义的 CO₂电催化还原反应作为模型反应。如图 2a 所示,Au₅₂(TBBT)₃₀和 Au₅₂(TBBT)₃₂两种纳米簇在 CO₂还原条件下均展现出高于 Ar 饱和电解液背景的电流密度,表明它们均具备 CO₂还原活性。其中,Au₅₂(TBBT)₃₀的电流密度显著高于 Au₅₂(TBBT)₃₂,显示其具有更强的 CO₂还原能力。图 2b 进一步表明,Au₅₂(TBBT)₃₀在整个电位区间的 CO 法拉第效率(FE)均优于 Au₅₂(TBBT)₃₂,且在 -0.67 V 时达到最高 CO FE 值 96.7%;相比之下,Au₅₂(TBBT)₃₂的最高 CO FE 为 73.3%,出现在 -0.57 V 电位。更高的 CO FE 带来了更大的 CO 分电流密度(图 2c):Au₅₂(TBBT)₃₀在 -0.67 V 下达到 -7.3 mA cm⁻²,远高于 Au₅₂(TBBT)₃₂在 -0.57 V 时的 -2.7 mA cm⁻²。此外,Au₅₂(TBBT)₃₀在 -0.67 V 下的质量活性达到 -281.1 mA mg⁻¹,约为 Au₅₂(TBBT)₃₂的 2.5 倍(-112.9 mA mg⁻¹)。这些结果共同表明,与纯晶体结构相比,晶体-无定形结构在 CO₂还原为 CO 的催化效率更高。值得注意的是,Au₅₂(TBBT)₃₀对 CO 的高选择性亦有效抑制了竞争性的析氢反应,其在 -0.67 V 时的 H₂ FE 仅为 3.1%。此外,在长达 20 小时的电解过程中,Au₅₂(TBBT)₃₀保持稳定的电流密度和 CO FE(图 2d),验证了其优异的 CO₂电催化耐久性。

图 2. Au₅₂(TBBT)₃₀和 Au₅₂(TBBT)₃₂在 Ar 饱和(虚线)与 CO₂饱和(实线)0.5 M KHCO₃溶液中,以 10 mV s⁻¹扫描速率进行线性扫描伏安(LSV)测试的曲线(a);两种纳米簇在不同施加电位下的 CO 法拉第效率(FE)(b);相应的 CO 分电流密度(c);Au₅₂(TBBT)₃₀在 -0.67 V 下催化 CO₂还原为 CO 的电化学稳定性测试(20 小时)(d)。

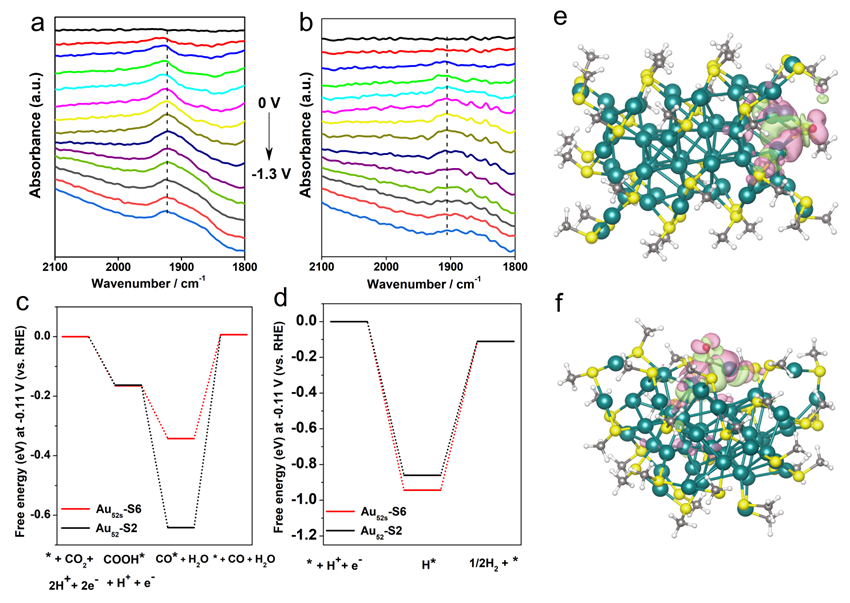

采用原位衰减全反射表面增强红外吸收光谱(ATR-SEIRAS)技术,研究了这两种纳米簇上关键中间体的吸附行为。如图 3a 和 3b 所示,Au₅₂(TBBT)₃₀和 Au₅₂(TBBT)₃₂分别在 1925 cm⁻¹和 1905 cm⁻¹处出现明显的吸收峰,归因于表面桥键吸附的 CO* 物种。其中,Au₅₂(TBBT)₃₀的吸附峰向正向偏移,说明其对 CO 的结合能弱于 Au₅₂(TBBT)₃₂。此外,作者还进行了密度泛函理论(DFT)计算,以探索两种纳米簇上的高效活性位点,并进一步理解 CO₂还原机制。在 Au₅₂(TBBT)₃₀上,Au52s-S6 位点在 CO* 解吸过程中表现出最低的自由能上升(图 3c),说明其是该簇中催化 CO₂还原为 CO 最活跃的位点。即,位于晶体与无定形结构共表面上的活性位点催化活性优于纯晶体或无定形单元表面,这归因于二者之间的协同作用。如图 3e 和 3f 所示,Au52s-S6相较于 Au52-S2展现出更低的 Au–CO* 键强度,与自由能计算结果一致。

图 3. Au₅₂(TBBT)₃₀(a)和 Au₅₂(TBBT)₃₂(b)在 CO₂饱和的 0.5 M KHCO₃溶液中进行 CO₂还原反应的原位电催化 ATR-SEIRAS 光谱(不同电位下,每两条相邻光谱之间的电位间隔为 0.1 V);Au52(TBBT)30的 Au52s-S6位点与 Au52(TBBT)32的 Au52-S2位点上 CO₂还原为 CO(c)及析氢反应(d)的自由能图;CO* 吸附态下 Au52-S2(e)和 Au52s-S6(f)的电荷密度差分图及其相应电荷转移情况。

总结/展望:

总结而言,本研究通过发展一种酸诱导方法,成功合成了一种新型晶体-无定形异质结结构的金纳米簇 Au₅₂(TBBT)₃₀,并利用单晶 X 射线衍射技术对其结构进行了解析,揭示其独特的原子结构,首次实现了原子级精度下约 1 nm 尺寸的 fcc-无定形异质结的构建。密度泛函理论(DFT)计算表明,无定形的 Au₂₂部分具有更高的氧化还原活性。然而,在 CO₂还原为 CO 的催化过程中,晶体表面位点的催化活性高于无定形表面位点,而催化性能最优的活性位点则位于 Au₂₂无定形与 Au₂₁晶体片段的共表面区域,这归因于两部分之间的协同效应。因此,本研究在原子精度异质结的合成、结构解析及结构-性能关系理解方面取得了重要进展,对纳米粒子的结构调控与活性位点探索具有重要意义,并有望激发相关领域的更多研究。

Cite this: Zhuang, S.; Chen, D.; Wang, P.; Liao, L.; You, Q.; Li, J.; Deng, H.; Yang, J.; Pei, Y.; Wu, Z. Atomically Precise Fcc-Amorphous Homometal Heterojunction with ∼1 Nm Size. Precision Chemistry 2025. https://doi.org/10.1021/prechem.5c00006.