英文原题:Atomically-precise Imprinting π-magnetism in Nanographenes via Probe Chemistry

通讯作者:吕炯,新加坡国立大学

作者:Jie Su(苏捷), Pin Lyu(吕品), Jiong Lu*(吕炯)

研究背景:

在单分子层面精确合成与控制碳磁性一直是化学和纳米技术中热门的研究领域。然而,由于相关产物的高活性和低溶解度,通过溶液方法合成的磁性纳米石墨烯(单分子π磁体)具有挑战性的。近十年来表面化学领域和扫描探针技术的发展极大地推动了碳基磁性纳米结构的合成,为在单分子层面探测量子π磁性提供了一个良好的平台。原子操纵(又称探针化学),是表面化学的一个重要的手段。此方法通过具有位点选择性的单分子化学反应,实现了在纳米石墨烯中进行原子级精确地调控π磁性,从而合成单分子π磁体。本综述回顾了近年来利用原子操纵技术精确合成单分子π磁体的研究进展。并且展望了探针化学在构建这类有磁性纳米石墨烯方面的潜力与未来。

内容介绍:

近日,新加坡国立大学吕炯教授团队在Precision Chemistry上发表了有关探针化学实现原子级精确合成磁性纳米石墨烯的综述文章。文章回顾了近年来利用原子操纵技术精确合成与调控单分子π磁体的进展,并对该领域的未来发展做出了展望。

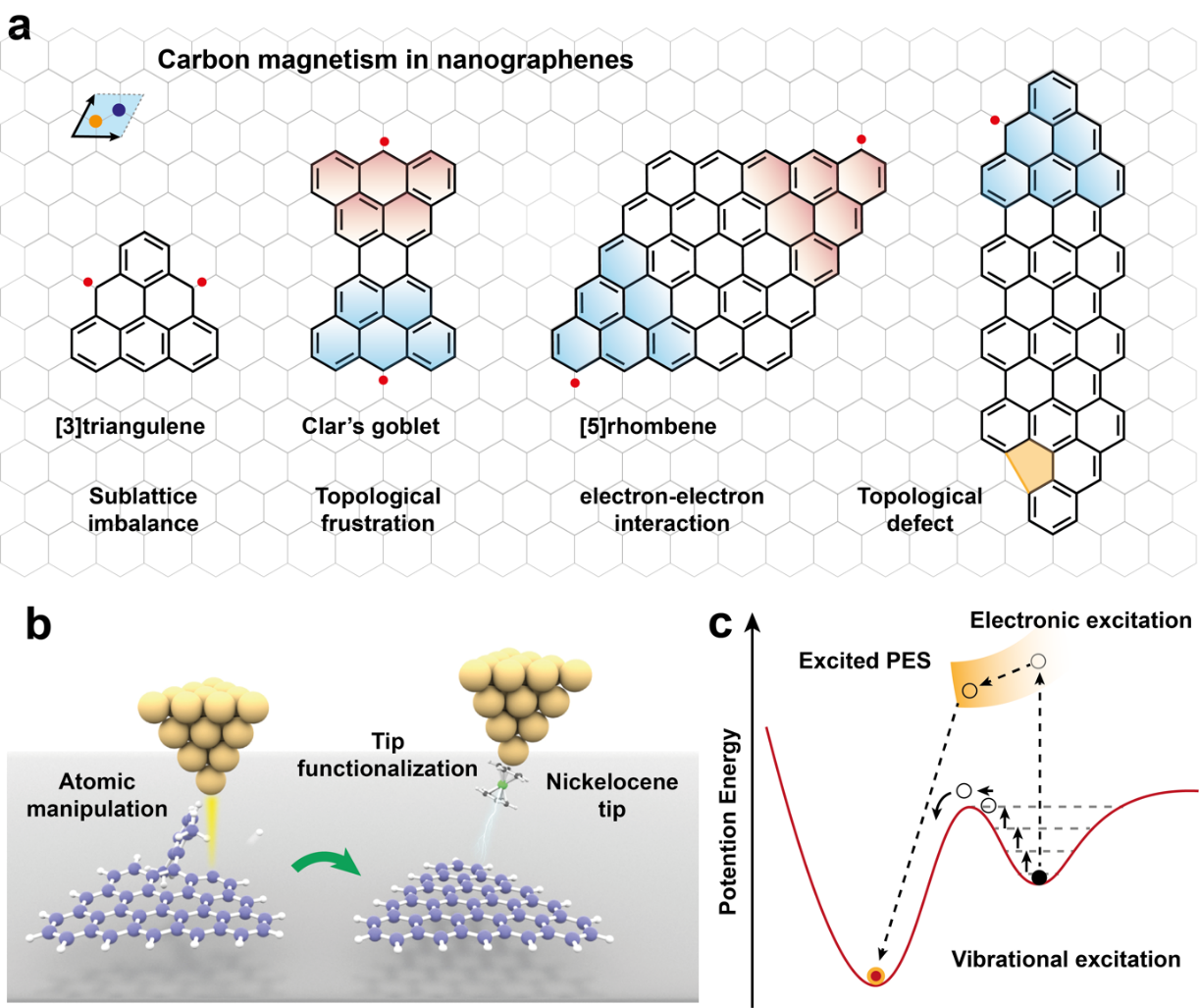

图1. (a) 磁性纳米石墨烯内π磁性设计示意图。(b) 原子操纵技术在构建与表征纳米石墨烯的示意图。左:通过针尖实现精确合成磁性纳米石墨烯。右:利用针尖顶端修饰二茂镍(Nc)分子的示意图,该方法可用于探测纳米石墨烯的磁性信息。(c) 基于原子操纵技术实现单分子反应的路径机理示意图。红色曲线是简化势能面(PES)示意曲线,展示了通过振动激发和电子激发的导致的键解离过程。

当探针接近目标分子至隧穿距离时,探针与分子之间的相互作用会发生显著变化,导致分子状态的变化,从而实现在单分子水平上触发化学反应。这类单分子化学反应通常是通过非弹性隧穿激发和电子激发来实现的。其中非弹性隧穿激发过程通常涉及能量从隧穿电子(或空穴)转移到分子的特定振动模式。在这种情况下,施加的偏置电压阈值通常与分子特定振动模式的能量相耦合。而电子激发与靶分子的电子结构密切相关,能量阈值通常对应于与分子轨道相关的电子共振。

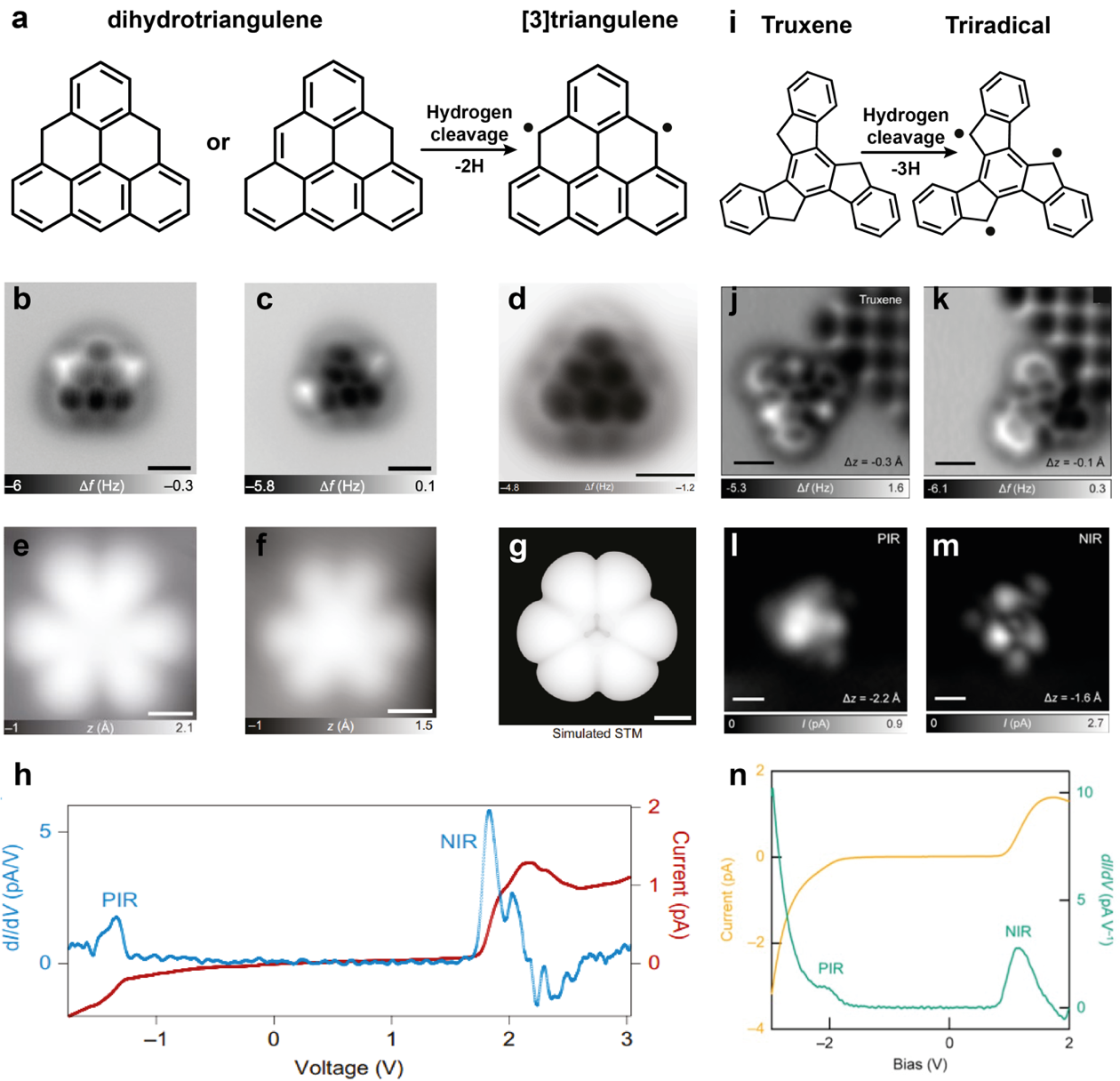

图2. (a) 用两种异构体二氢三角烯前驱体制备[3]三角烯。(b-d) 前体异构体与[3]三角烯分子对应的nc-AFM图像。(e-f) 负离子共振(NIR, e) 和正离子共振(PIR, f) 下偏置电压下[3]三角烯的STM图像。(g) 利用简并前线轨道模拟的STM图像(s波针尖)。(h) 在Xe/Cu(111)表面的[3]三角烯分子采集的dI/dV谱。(i) 利用原子操控制备非苯类多环三自由基基分子。(j-k) 前驱体truxene (j)和三自由基产物 (k) 在双层 NaCl/Cu(111) 表面的nc-AFM图像。(l-m) 三自由基产物在正离子共振 (PIR, l) 和负离子共振 (NIR, m) 能量附近使用CO 分子修饰的针尖获得的恒高模式的STM图像。(n) 在三自由基产物上采集得到的恒高I-V谱以及对其进行数值微分得到dI/dV谱。

图2介绍了一种制备具有高反应活性的锯齿边单分子π磁体的方法。首先通过传统化学合成可以获得活性较低的饱和分子前驱体,然后转移到超高真空(UHV) 条件下,通过STM/AFM针尖精确敲除其保护性的sp3氢原子,从而在超高真空预液氦温度下保持产物分子的固有性质。这种通过针尖操控实现的单分子反应具备的显著优点是它可以适用于绝缘表面,允许目标分子与催化性金属衬底分离,从而更好地研究它们的电子结构。

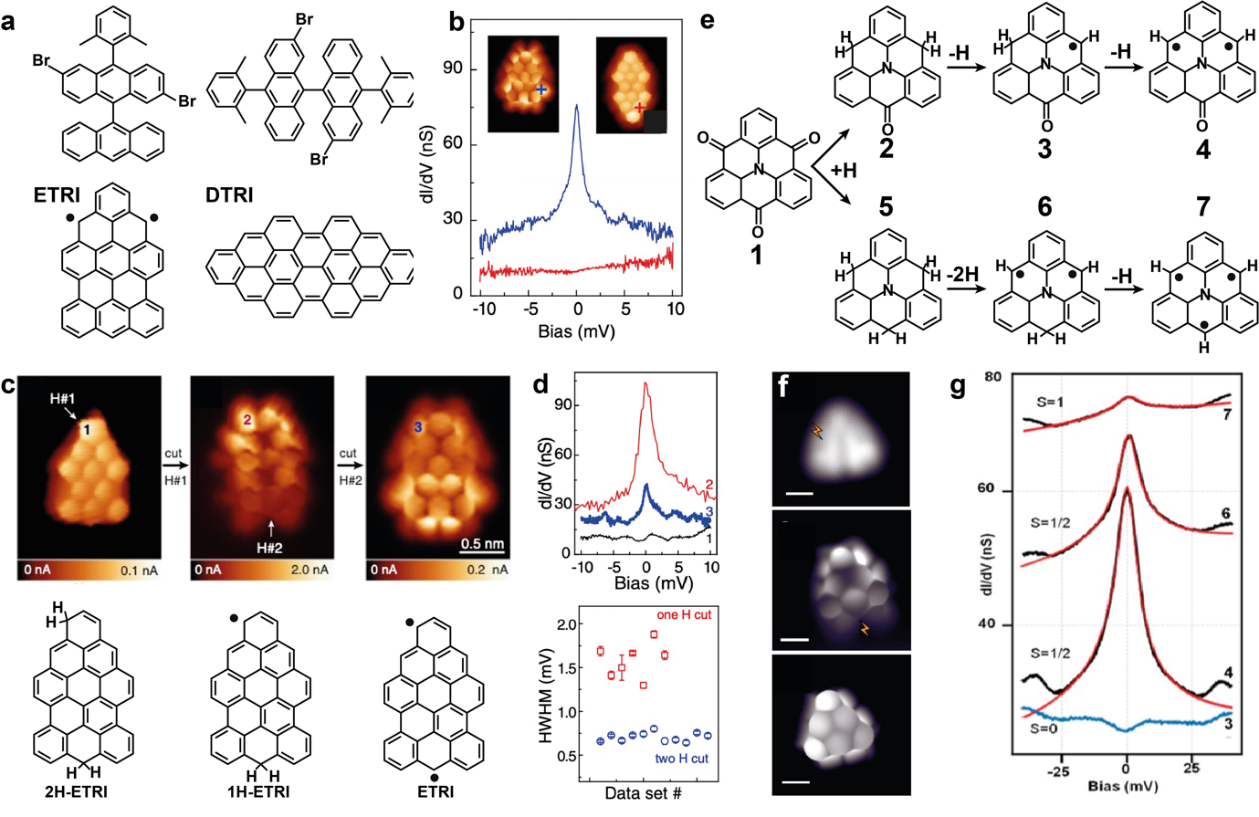

图3. (a) 两种分子前驱体以及它们通过表面合成后生成的分子ETRI和DTRI。(b) 在ETRI和DTRI采集的费米面附近的的dI/dV谱 (STM图像中彩色十字是谱的采集位置)。(c) 上排分别为2H-ETRI、1H-ETRI和ETRI的恒高隧穿电流图像。箭头表示STM针尖进行操控的位置。下排为上述所示三种产物对应的化学结构。(d) 上排展示了在图(c)中数字标记的三个位置所对应的dI/dV谱。下排分别展示了在1H-ETRI(红色)和ETRI(蓝色)上对近藤效应共振峰的半高宽的比较。 (e) 用来制备氮掺杂三角烯的分子前驱体的化学结构以及在Au(111) 表面上制备氮杂三角烯 (产物7) 的反应步骤副产物分别标记为2 - 4,中间体标记为5 - 6。(f) 前驱体、去掉两个氢原子的前驱体和氮杂三角烯的恒高STM图像。(g) 采集于Au(111)表面的产物3、4、6、7在费米面附近的 dI/dV谱。

由于双自由基分子的高反应性,形成的ETRI分子的锯齿边经常被两个额外的氢原子保护,通过STM/AFM针尖精确敲除保护位点上的一个sp3氢原子,进而实现对于三角烯衍生物的制备与调控。这项工作不仅展示了利用探针化学制备三角烯衍生物,而且还展现了分子自旋构型从S=0到S=1 / 2和S=1的逐步调控,为研究在弱耦合金属衬底上的分子内自旋-自旋相互作用提供了思路。

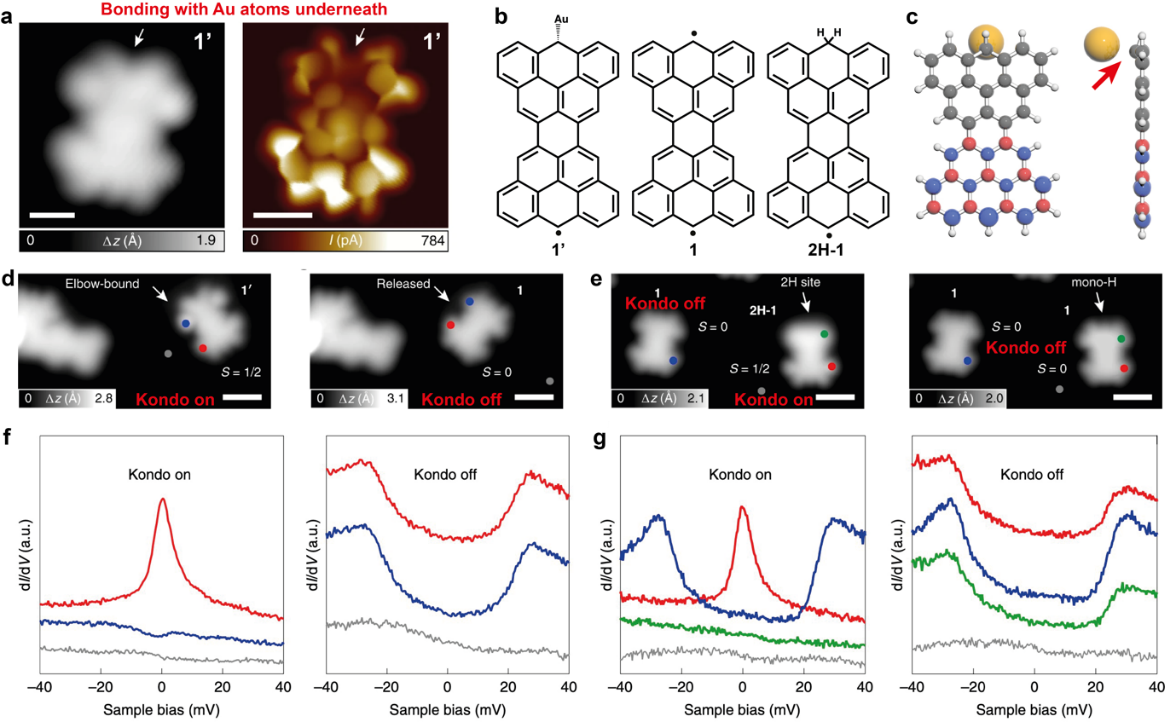

图4. (a) 左图: 在Au(111) 表面鱼骨纹重构拐角处成键的Clar's goblet分子的STM和BR-STM图像。(b) Clar's goblet分子与鱼骨纹重构拐角处成键的产物 (产物1')、Clar's goblet 分子 (产物1) 和单侧被氢原子饱和钝化的Clar's goblet分子的化学结构示意图。(c) 基于DFT模拟的Clar's goblet体系被金原子化学吸附的自旋密度分布顶视图和侧视图。(d-e) 通过针尖操控改变Clar's goblet 分子吸附构型位点 (d) 和通过针尖敲除饱和sp3氢原子 (e) 的STM图像。(f-g) 分别在图 (d) 和 (e) 中采集的对应的dI/dV谱。

除了聚焦在纳米石墨烯的锯齿边缘产生自由基位点之外,通过改变分子吸附构型也可以导致分子磁性的转换。图4展示了通过改变吸附构型和饱和氢钝化效应均可改变Clar's goblet分子的自旋结构,以及通过原子操纵技术改变Clar's goblet分子的吸附位点来实现分子磁性的开-关切换。

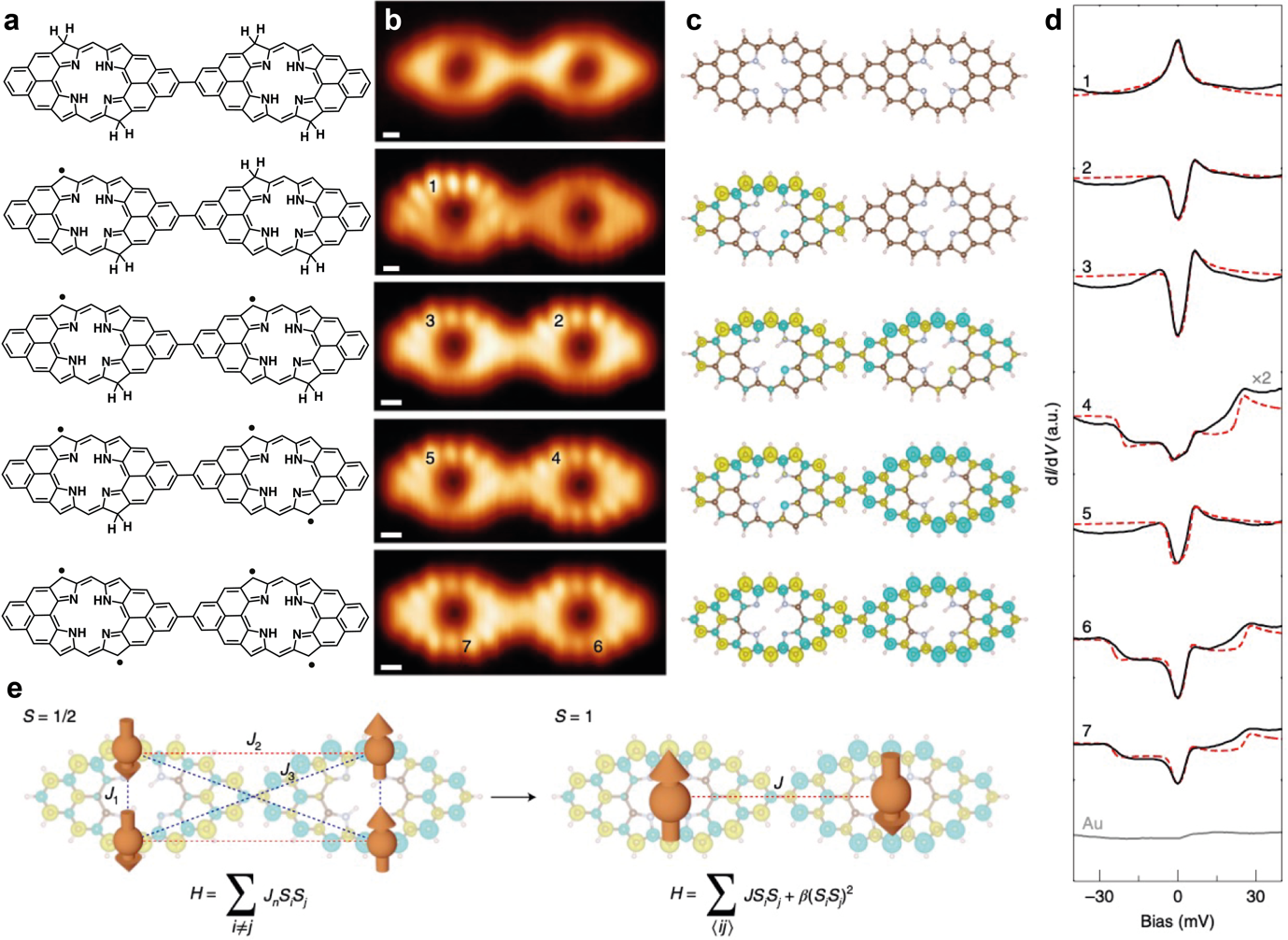

图5. (a-c) 通过分步原子操纵在Au(111) 表面合成的五种不同的卟啉二聚体的化学结构 (a)、恒高STM图像 (b) 和计算得到的自旋密度分布 (c)。 (d) 在图(b)中标记的位置上采集得到的的实验dI/dV谱(黑色实线)与其相应的模拟的局部态密度谱(红色虚线)。(e) 左图: 四自旋二聚体中S = 1/2之间的单体内和单体间的磁耦合示意图。右图:简化的反铁磁耦合S = 1模型,通过S = 1双线性-双二次模型拟合得到。

除了零维的磁性纳米石墨烯,近期研究已经将探针化学的方法扩展到构建由π-磁体链组成的一维体系,进而研究体系内的自旋相互作用。图5展示的工作利用探针化学的方法,通过分步行原子级脱氢反应来构建单分子π磁体以及其一维体系,从而能够分步研究单个分子内和分子间的耦合的π磁性。进一步利用这种方法可以应用于生成非平庸拓扑链,为设计和探测量子磁性提供了平台。

总结/展望:

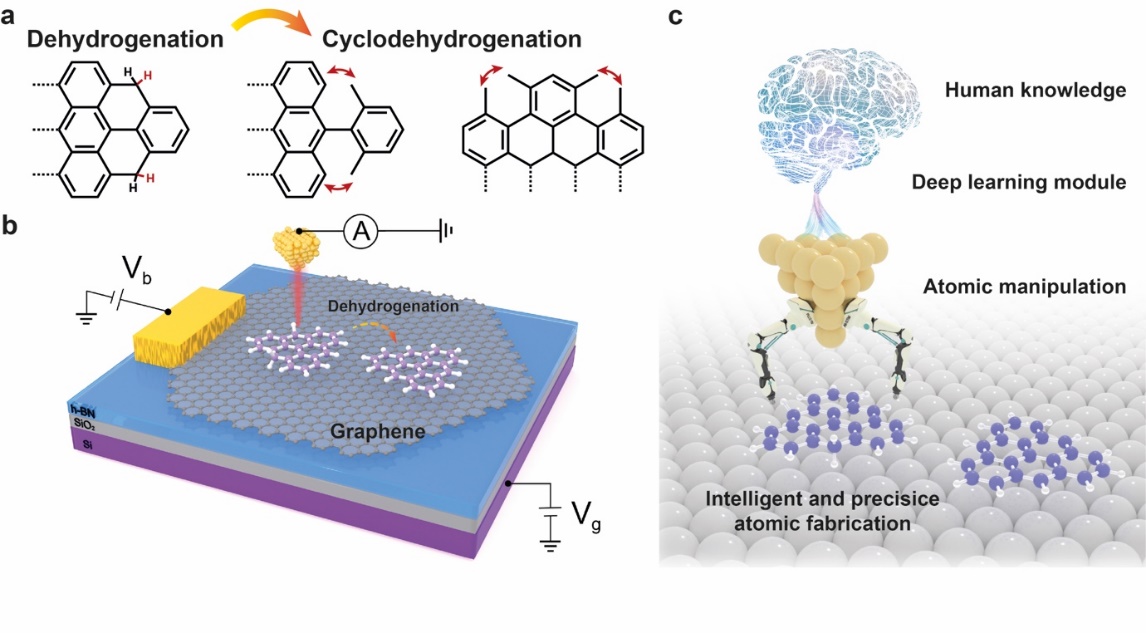

图6. (a) 目前两种制备单分子π磁体的合成策略。左图:通过针尖裂解饱和sp3氢原子的脱氢策略。右图:采用催化衬底加热活化实现环化脱氢进而扩展π-电子骨架的合成策略。 (b) 在门电极石墨烯器件上制备单分子π磁体的示意图。虚线箭头表示针尖触发的脱氢反应的完成。(c) 将原子操纵技术和深度神经网络结合以实现智能和精确的原子制造的示意图。

除此之外,在不同的表面和固体器件(如石墨烯基器件)上进行这些精确的制造也非常重要。然而,与依赖于催化金属表面的热辅助催化策略相比,原子操纵方法由于其可以在各种金属基半导体甚至绝缘表面上进行,因此原子操纵方法在器件环境(例如石墨烯基器件)下构建单分子π磁体具有较大的技术优势。构建单分子自旋器件会使我们可以更好地理解并操控π磁性。

从合成的角度来看,原子操纵可以精确实现单分子反应,这是热活化反应难以实现的。然而,与热活化反应相比,原子操纵通常缺乏合成效率。作者展望通过将扫描探针技术与人工智能技术相结合可能是一种有效的解决方式。最近的相关研究表明,卷积神经网络(CNN)可以在纳米尺度上对扫描探针显微镜图像进行分类,并可以自主执行在线针尖校准修正、针尖修饰和移动表面分子等相对复杂任务。因此,发展人工智能探针化学技术,以更高的效率进行精确到化学键的单分子反应,将有利于单分子π磁体的合成与制造, 推动精确的表面化学技术的发展。

Cite this: Su, J.; Lyu, P.; Lu, J. Atomically-precise Imprinting π-magnetism in Nanographenes via Probe Chemistry. Precision Chemistry 2023, 1, 10, 565–575. https://doi.org/10.1021/prechem.3c00072.