英文原题:Molecular Interactions in Atomically Precise Metal Nanoclusters

通讯作者:谢建平,新加坡国立大学;姚桥峰,天津大学

作者:Jing Qian (钱靖), Zhucheng Yang (杨翥成), Jingkuan Lyu (吕静宽), Qiaofeng Yao (姚桥峰), Jianping Xie (谢建平)

研究背景:

材料间的相互作用是目前材料化学、超分子科学研究的重点与热点。在原子层面上,范德华力和静电相互作用等多种分子间力已被广泛研究,这些力的理解有助于解释各种有趣现象并建立多样化的功能材料。金属纳米团簇作为连接有机金属化合物和金属纳米粒子的桥梁,为研究分子间相互作用提供了良好的平台。这些纳米团簇具有约2纳米或更小的金属核心,以及核壳结构,金属核心被一层配体保护。最新的晶体学研究表明,金属纳米团簇的结构复杂性可与蛋白质相媲美。同时由于量子限域效应,金属纳米团

展现出独特的类分子性质,如单电子跃迁、强烈的光致发光、固有手性、内在磁性以及显著的催化选择性和活性。这些特性使得金属纳米团簇成为在分子和原子水平上研究分子间相互作用对金属纳米材料结构和性质影响规律的理想平台。

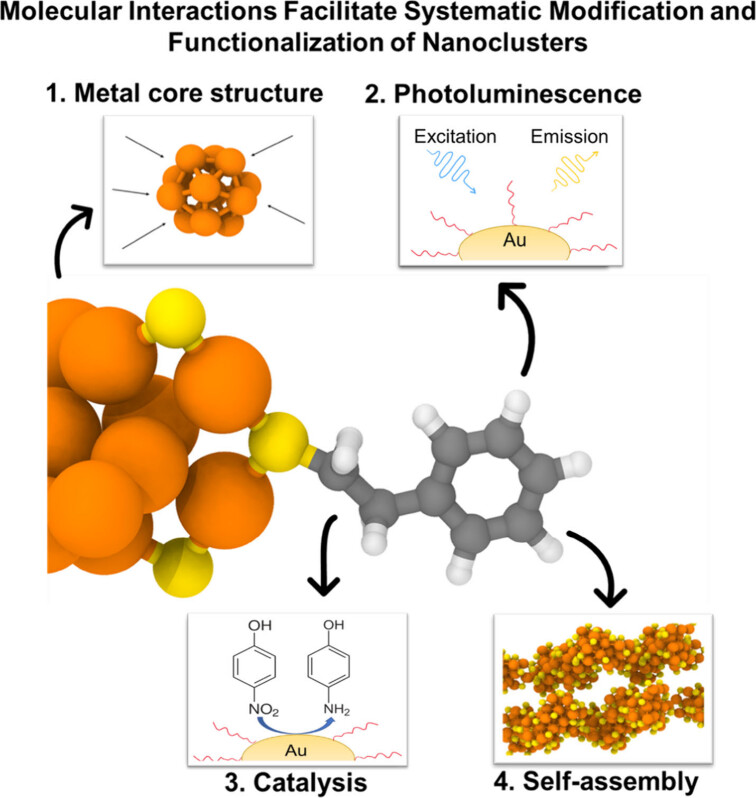

图1. 通过分子相互作用设计金属纳米团簇的示意图:从金属核心结构到配体壳层(包括光致发光和催化),最终到组装模式

内容介绍:

近日,新加坡国立大学谢建平教授和天津大学姚桥峰教授团队在precision chemistry上发表了原子精确金属纳米团簇中的分子相互作用的展望文章(Perspective)。本文章总结了通过分子间相互作用力调控金属纳米团簇结构和性质研究中取得的进展。按照结构从内到外的顺序,从内核、配体壳层、簇际组装等方面对分子间相互作用对团簇结构和性质的影响规律进行了阐述。同时总结了用于提高光学或是催化性质的策略。最后,本文还对分子间作用力和金属纳米团簇这一交叉领域研究所面临的挑战与前景进行了展望。

具体而言,文章包含以下四个部分:

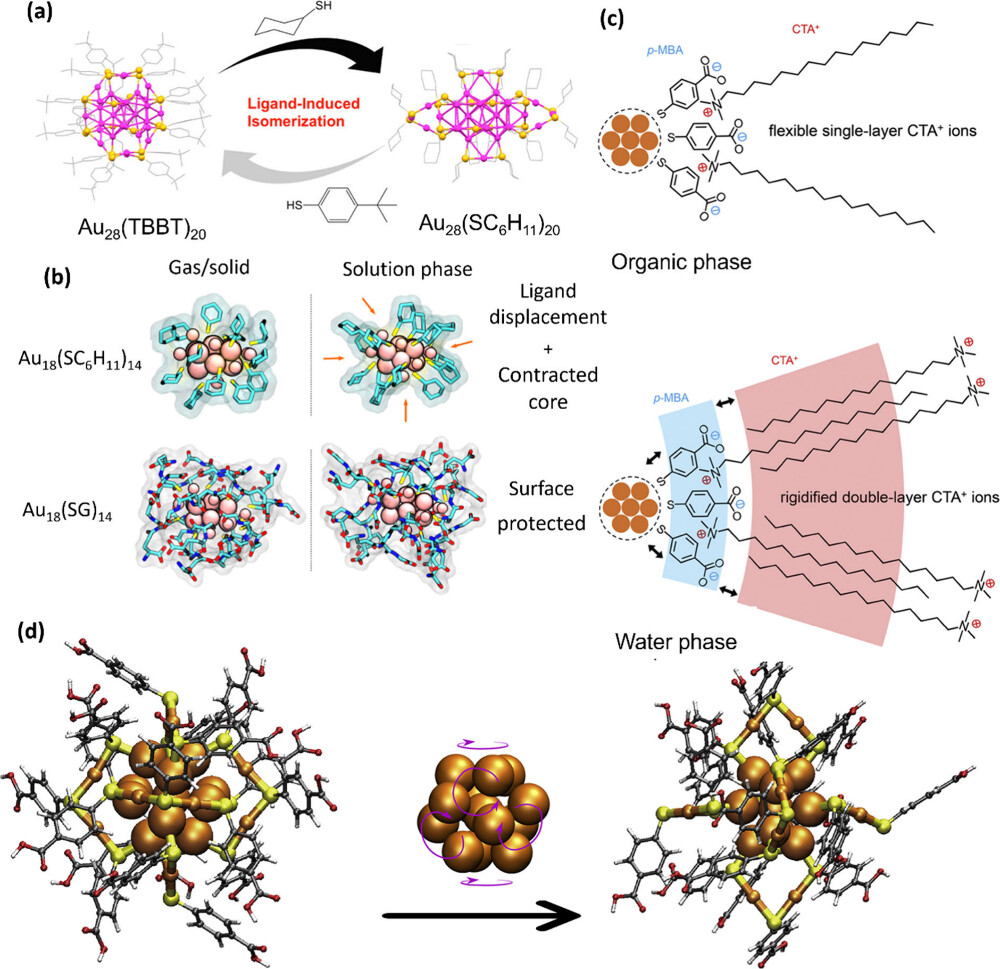

(1)团簇表面分子间相互作用可以调控金属核的结构。配体间的吸引或排斥可影响团簇核心大小或原子堆积模式。溶剂与配体的相互作用可细微改变金属核原子间距离。表面活性剂可诱导核心结构的异构化。理解这些分子间相互作用的规律,可以精确调控纳米材料的结构。

图2. 基于团簇配体、阳离子、溶剂的相互作用调控金属核结构,以及实现异构

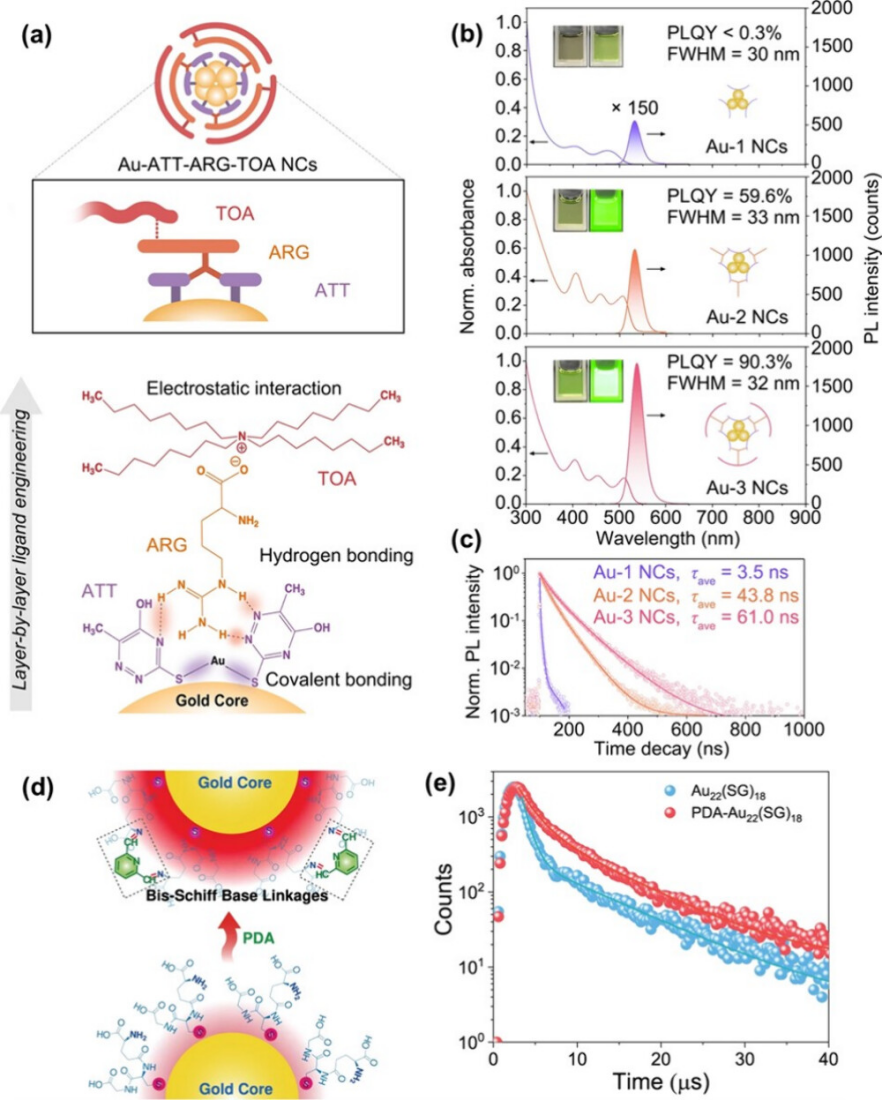

(2)通过分子间相互作用增强团簇光致法发光强度。主要的方法包括限制分子内部运动(RIM)以及使用聚合物和其他化学物质进行表面刚性化处理。此外,通过晶体的紧密堆积和金属团簇间的相互作用,也能显著提高发光强度

图3. 基于团簇表面刚性处理以限制分子内部运动实现光致发光产率加强

(3)通过分子间相互作用调整团簇催化性能。主要策略包括通过调整纳米团簇的电子结构和活性位点的开放度来优化其催化性能。通过掺杂异原子、选择合适的配体、以及调整金属核的大小,可以精确控制纳米团簇的电子结构,从而优化吸附反应中反应物与催化剂表面的相互作用。此外,表面配体的选择对催化性能有重要影响,较小的配体或部分配体去除可以提高活性位点的开放度。

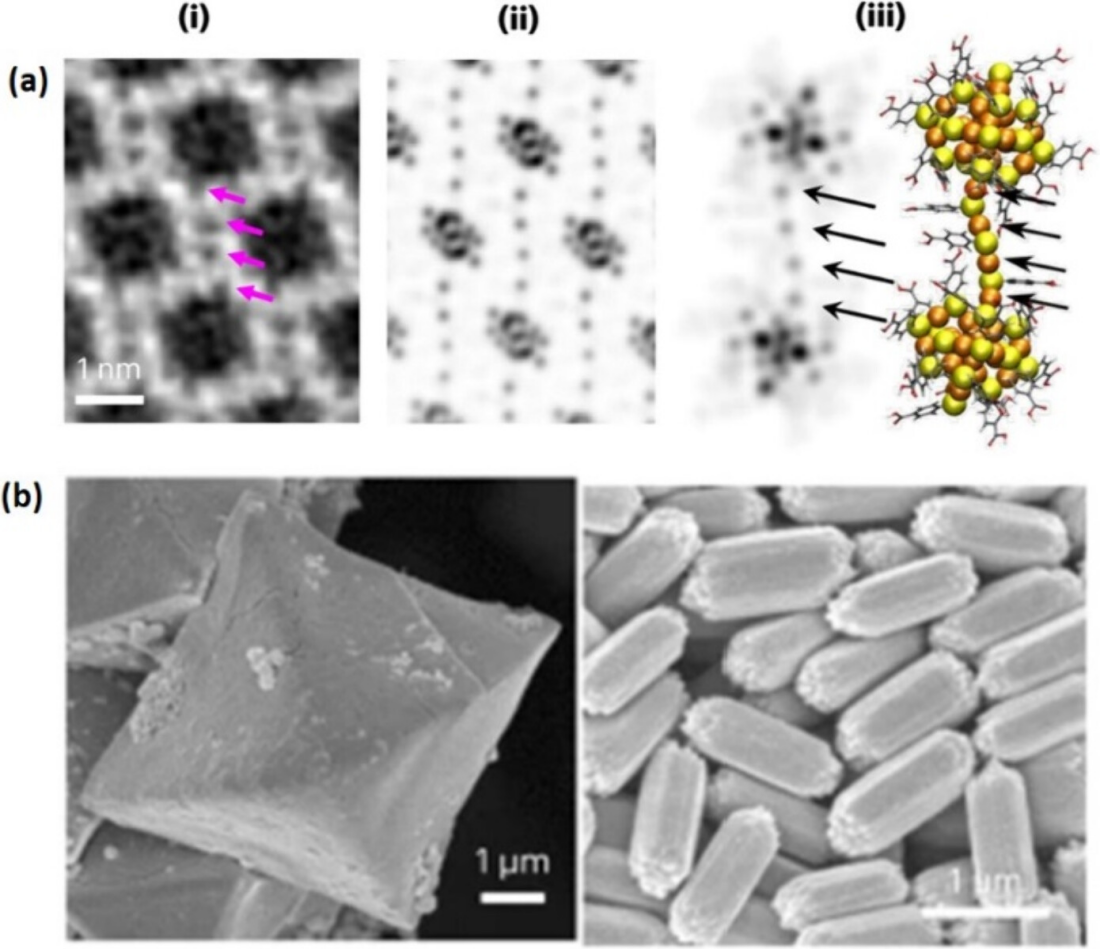

(4)团簇自组装中的分子吸引与斥力。金属纳米团簇在自组装过程中受多种分子间力的影响和调控。这些力包括范德华力、静电相互作用、氢键、以及疏水作用等,这些力相互竞争,共同决定了纳米团簇的自组装形态。自组装的最终形态不仅取决于这些分子间力的相互作用强度,还受环境条件如溶剂、温度和浓度的影响。

图3. 金属纳米团簇自组装后的不同形貌特征

总结/展望:

本篇展望文章总结了分子间相互作用对金属纳米团簇结构和性质的影响规律。在团簇核心结构方面,表面力、簇内配体相互作用以及与溶剂分子或阳离子的相互作用可以微调金属核心结构和原子间距。配体壳层则在两个主要方面展现了其重要性:一方面,通过聚集诱导发光机制可以增强光致发光的强度;另一方面,通过增加活性位点的开放度和优化电子结构可调控小分子反应物吸附行为,进而提升团簇的催化性能。文章还深入探讨了亲水性和疏水性金属纳米团簇的自组装行为,包括团簇表面配体的体积、配体交错和结构扭曲等方面。尽管对于团簇之间的作用力的研究已取得了许多重要进展,但该领域仍有众多挑战,例如团簇系统的复杂性和多样性、纯度和产量问题,以及多尺度相互作用研究的困难。

Cite this: Qian, J.; Yang, Z.; Lyu, J.; Yao, Q.; Xie, J. Molecular Interactions in Atomically Precise Metal Nanoclusters. Precision Chemistry 2024, 2 (10), 495–517. https://doi.org/10.1021/prechem.4c00044.