英文原题:Precise Internal Postsynthetic Oxygen-Doping of Metallonanographenes

通讯作者:柯贤胜,北京师范大学;Jonathan L. Sessler,德克萨斯大学奥斯汀分校;Jiwon Kim,延世大学;Juwon Oh,庆北大学

作者:Haodan He(何浩丹),Jiyeon Lee,Zhaohui Zong(宗兆辉)Kyeong Mo Lim, Jaehyeok Ryu,Juwon Oh,Jiwon Kim,Jonathan L. Sessler,Xian-Sheng Ke(柯贤胜)

研究背景:

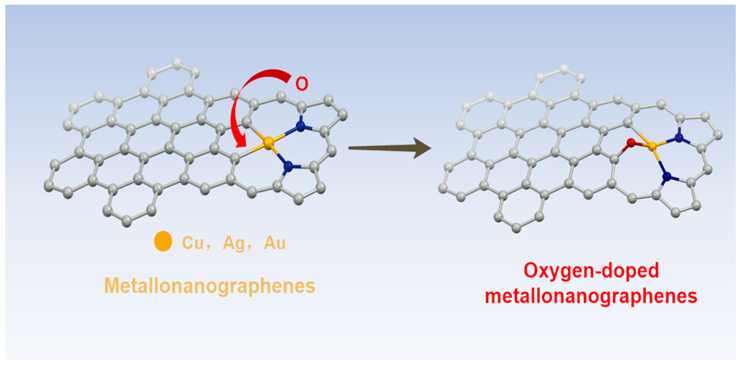

原子掺杂是调控石墨烯基材料性能的有效策略,然而当前原子级精度的掺杂主要局限于结构明确的石墨烯分子——即纳米石墨烯体系。杂原子掺杂不仅能显著改变纳米石墨烯的光电磁性质,更为其在有机半导体领域的应用开辟了新途径。在现有掺杂策略中,自下而上的合成方法因其可精确控制杂原子位置和数量的优势而备受青睐。但该方法存在一些局限:一方面需要从含杂原子的小分子砌块出发进行多步合成;另一方面,杂原子砌块可能引发与经典纳米石墨烯合成条件的不兼容问题——特别是在Scholl氧化环化脱氢反应中,吸电子效应或空间位阻常导致反应受阻,严重影响目标分子的合成效率。因此,发展对已经形成的纳米石墨烯的直接后合成掺杂策略具有重要意义。虽然硫(S)和硒(Se)的后合成掺杂已取得突破,但氧(O)原子的后合成掺杂化学的发展却严重滞后。更值得注意的是,受限于氧族元素的成键特性,现有掺杂主要发生在分子边缘,在纳米石墨烯骨架内部实现精准氧掺杂仍是尚未解决的难题。基于本课题组前期研究基础:通过二吡咯甲烷片段对六苯并蔻(HBC)湾区进行功能化,成功构建了纳米石墨烯配体HBCP,并进一步制备了第11族金属(Cu、Ag、Au)掺杂的金属纳米石墨烯HBCP-M体系。而本项工作基于HBCP-M体系,利用金属碳杂卟啉结构特殊的反应性,成功实现了传统方法难以完成的纳米石墨烯骨架内精准氧掺杂。

图1. 代表性的氧掺杂纳米石墨烯或多环芳烃的案例以及本文中在金属纳米石墨烯中精准后合成氧掺杂示意图。

文章亮点:

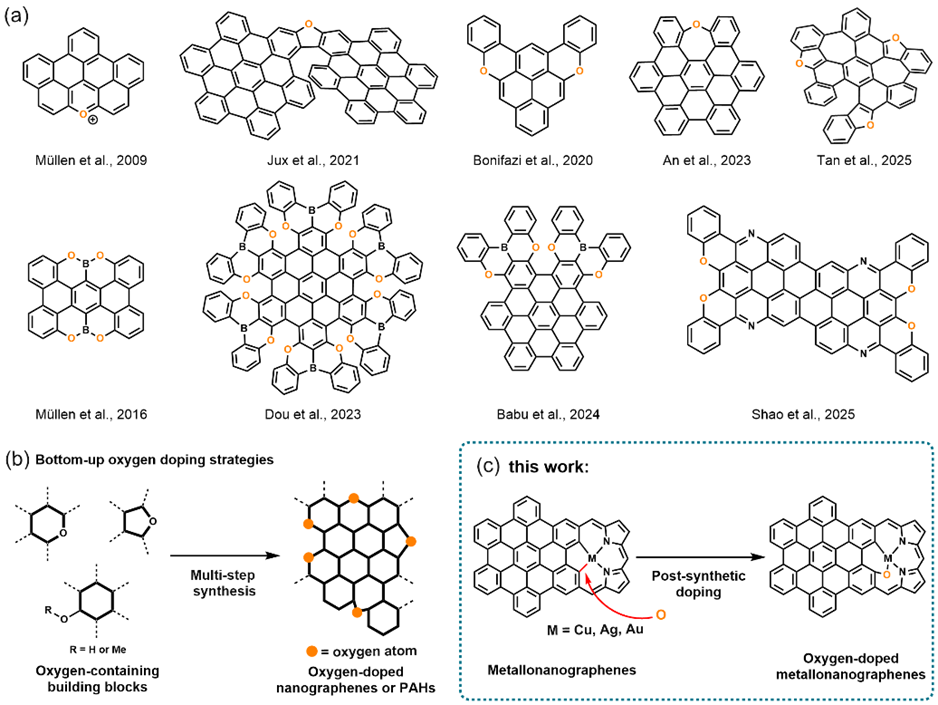

1.作者采用后合成修饰策略,利用商品化Davis氧化剂对HBCP-M(M = Cu, Ag, Au)体系进行选择性氧化,成功实现了一步在金属-碳键之间精准插入氧原子,构建了新型氧掺杂纳米石墨烯HBCP-OM。单晶X射线衍射分析表明,HBCP-OCu和HBCP-OAg的分子骨架因氧原子插入产生了显著的结构变化:原本平面的π共轭体系转变为扭曲构型。理论计算优化的HBCP-OAu结构同样呈现出类似的构型转变。

图2. HBCP-OM 的合成和HBCP-OM (M = Cu和Ag)的单晶结构。

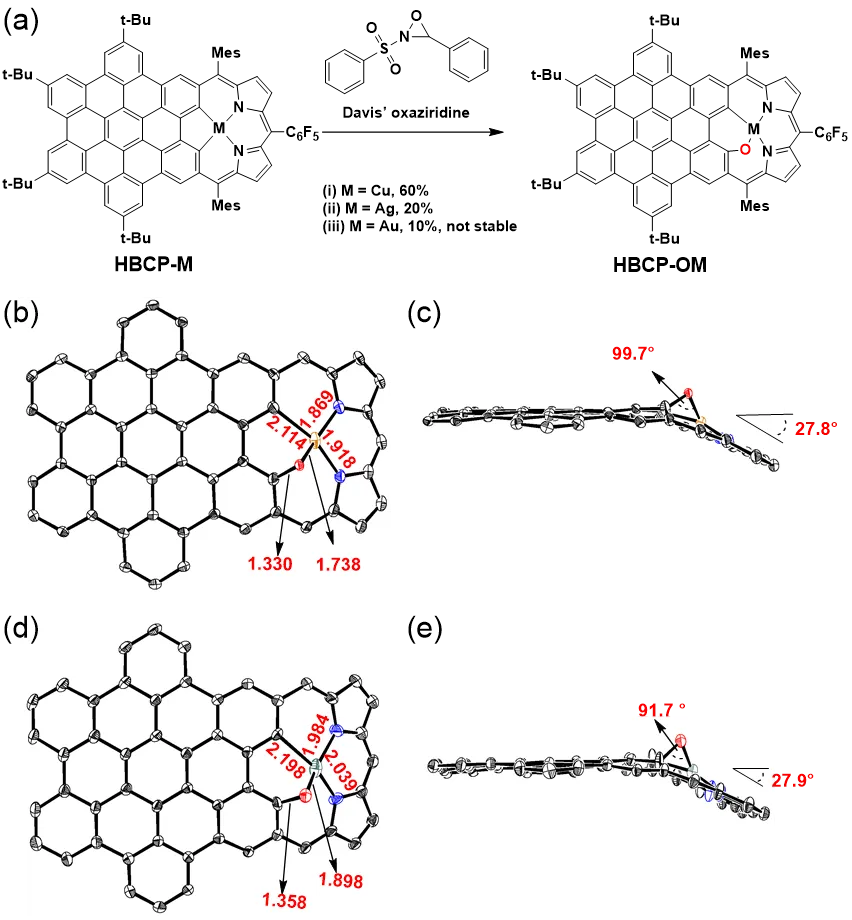

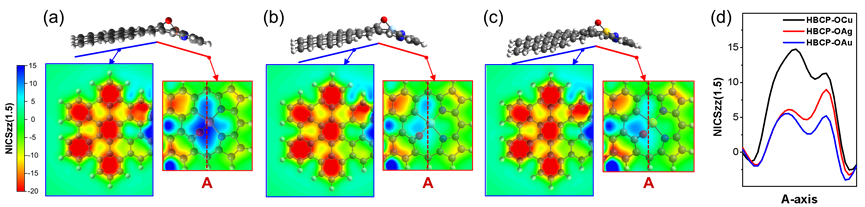

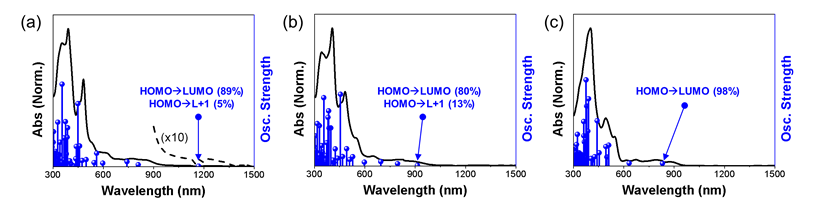

2. 作者通过系统的理论计算与实验表征,深入揭示了HBCP-OM(M = Cu, Ag, Au)体系的电子结构与光物理性质特征。核独立化学位移(NICSzz(1.5))计算结果表明,氧掺杂后的HBCP-OM仍保持弱反芳香性特征,且其反芳香性强度呈随金属离子半径增大(Cu < Ag < Au)而逐渐减弱。值得注意的是HBCP-OCu的吸收光谱中,有一个额外的延伸到1300nm以上的微弱吸收带,而在HBCP-OAg和HBCP-OAu的吸收光谱中没有发现。结合电化学测试与理论计算分析,证实HBCP-OCu具有显著减小的HOMO-LUMO能隙。造成这种差异的更深层次原因,可能是由于氧原子的插入,配位空间变得拥挤从而张力变大,而Cu由于离子半径较小,从而相比于Ag和Au配合物而言,具有更稳定的金属-配体相互作用。

图3. HBCP-OM的二维NICSzz(1.5)图以及沿着A轴的NICSzz(1.5)曲线。

图4. HBCP-OM的UV-vis-NIR 吸收光谱极其理论计算的电子跃迁。

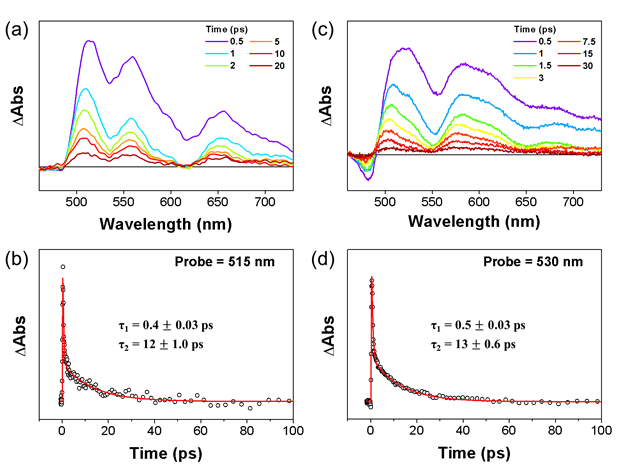

3. 作者通过瞬态吸收光谱研究,深入对比了HBCP-M和HBCP-OM体系的激发态动力学特性。实验结果表明,HBCP-OCu和HBCP-OAg的激发态衰减呈现显著的双指数特征,这种快速衰减行为与其微弱的近红外吸收特征相吻合,证实了体系中存在能隙较小的光学禁阻S0-S1跃迁。值得注意的是,这种激发态特性与典型反芳香性卟啉类化合物的行为高度一致,表明HBCP-OM的激发态动力学主要由分子的反芳香性本质所决定。这一现象与先前报道的HBCP-M体系形成鲜明对比:得益于其平面分子构型,HBCP-M通过有效的配体到金属电荷转移(LMCT)过程,表现出相对较长的单指数衰减特征( 75-130 ps)。

图5. HBCP-OM (M = Cu和Ag)的瞬态吸收光谱和衰减谱图。

总结/展望:

总之,本项工作发展了一种后合成修饰策略,在纳米石墨烯的分子骨架内精确掺杂氧原子。与初始的金属纳米石墨烯HBCP-M相比,氧掺杂后的HBCP-OM结构变得扭曲,电子结构和光物理性质明显不同。该工作证实了金属掺杂纳米石墨烯的基态和激发态特征可以通过操控局部金属配位环境来调节,强调了如何通过金属化和π共轭的变化有效地扰动纳米石墨烯的电子结构。这一新型掺杂策略为开发纳米石墨烯基新型杂化材料提供了新的思路。

Cite this:https://doi.org/10.1021/prechem.5c00035