2025年10月18日,由中国科学技术大学精准智能化学全国重点实验室、安徽省青少年科技活动中心与安徽省青少年科技教育协会共同主办的“AI机器科学家知识还原探究挑战赛”颁奖典礼暨成果交流会在中国科学技术大学高新校区顺利举行。

中国科学技术大学精准智能化学全国重点实验室主任李震宇教授、副主任江俊教授、陈林江和朱濯缨特任教授,物理学院卢荣德副教授,化学国家级实验教学示范中心副主任李玲玲、吴红老师,安徽省青少年科技活动中心副主任王华,电子科技大学董帆教授,北京师范大学魏锐教授,首都师范大学黄燕宁副教授等嘉宾出席活动。来自中国科学技术大学、大连理工大学、电子科技大学、首都师范大学、北京市第九中学、中国人民大学附属中学、深圳市罗湖外语学校、滁州中学、蚌埠市第二中学等全国数十所高校和中学的百余名师生共同参会。

本次大赛自2025年8月启动以来,吸引了众多院校师生的积极参与,涌现出一批兼具创新性与应用价值的优秀作品。经专家组评审,共评选出一等奖3项、二等奖4项、三等奖11项。获奖作品涵盖摩尔消光系数公式验证、化学平衡、氧化还原反应、电磁感应定律探究,以及光催化C-N偶联反应高通量筛选与机理研究等多个方向,体现了师生们在应用AI机器科学家进行知识还原探究、教学实践和科研工作方面的积极成效。

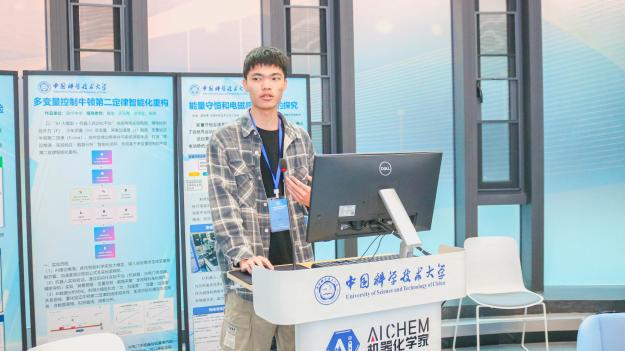

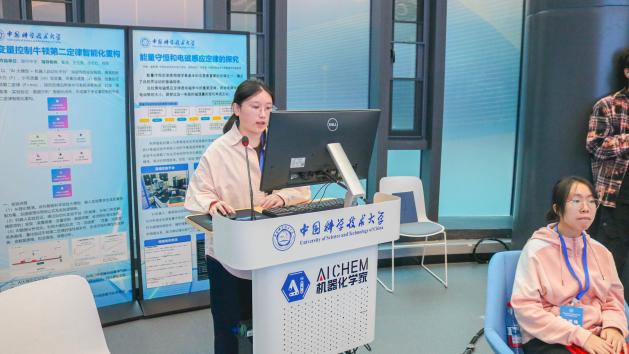

活动设置“报告分享、交流研讨、颁奖表彰、实验室参观”四大环节。在报告环节,中国科学技术大学物理学院卢荣德副教授作了题为“基于全息STEM场域循证进阶的人智协同共育”的专题报告;电子科技大学碳中和与环境能源新技术研究中心主任董帆教授分享了“环境化学与人工智能融合发展的思考与探索”;精准智能化学全国重点实验室博士生高昊结合自身科研实践,解析了“智能科学家平台赋能科研”的典型案例。此外,六位获奖代表现场展示了研究成果,中国科学技术大学少年班学院盛君博同学演示了“AI机器人能量守恒和电磁感应定律探究”作品,西交利物浦大学张昕佳同学介绍了“AI机器人探究摩尔消光系数公式”作品。

在交流研讨环节,师生代表与专家学者围绕AI与机器人技术在科普传播、教学实践及科研创新中的融合路径等方面展开深入探讨。北京师范大学魏锐教授指出,教学设备平台不仅可以满足基础教学演示需求,还可以用于支撑学生开展深度科研探究;智能科学家平台高度契合科普展示、教学实验与科研探究的多元需求,具备良好的推广应用前景。

颁奖典礼上,安徽省青少年科技活动中心副主任王华、精准智能化学全国重点实验室主任李震宇教授、中国科学技术大学朱濯缨教授分别为一、二、三等奖获奖团队颁奖。精准智能化学全国重点实验室副主任江俊教授介绍,实验室主建的智能科学家平台致力于构建云端互联的智能科研体系,融合自动化实验、AI模型与多平台协同,形成“会思考、能实验、可协作”的机器科学家网络。目前,平台已在全国部署19个分布式创新设施,连接80个AI驱动的化学与材料实验平台,覆盖80%的化学与材料实验类型,实现了从“设计—合成—表征—分析”全流程的自动化运行与数据闭环。

李震宇主任在致辞中强调,深刻理解科学基本原理是知识传承、发现与实现的关键。人工智能与大模型技术为科学原理推演与实验设计提供了新工具,机器人及自动化实验平台则突破了传统实验在精度、安全与效率方面的限制,为基础科学的经典知识还原探究开辟了新路径。他希望:通过比赛汇聚师生智慧,形成一批可复制、可推广的标准化探究案例,并借助智能科学家平台推动优秀项目从“赛场”走向“实验室”,从“方案”迈向“应用”。

安徽省青少年科技活动中心负责人系统介绍了中心的定位与实践经验。中心以“激发青少年科学兴趣、培育创新型后备人才”为核心使命,依托近万平米的科学实验室与实践场地,引导青少年在真实科研场景中开展科学探究,着力培养其“像科学家一样思考问题,像工程师一样解决问题”的综合能力。自2023年建成开放至今,中心已累计服务师生超万人次,涵盖科技实践指导与科技竞赛支持等多个方面,成为提升青少年科技素养的重要平台。展望未来,中心计划将基础版机器科学家平台与中国科学院智能科学家云端互联平台实现对接,构建面向青少年的新型科学教育体系,推动科学教育从标准化知识传授向个性化探究实践转型,助力形成覆盖多区域、多学段的智能科学家平台赋能共育的新生态。

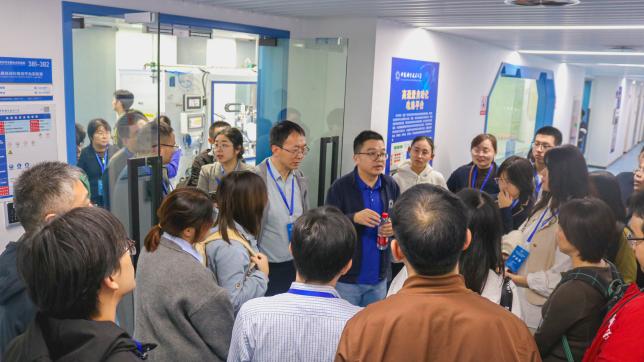

在实验室参观环节,师生们近距离体验了国际领先的智能科学家平台,通过实地观摩AI与机器人技术赋能科研的实例,进一步激发了对人机协同科研的浓厚兴趣。

作为国家级科技创新平台,精准智能化学全国重点实验室拥有国际先进的智能科学家平台,主导智能化学软硬件国际通用标准,推动智能科学前沿探索与交叉人才培养深度融合,致力于构建集科普、教学、科研、应用于一体的开放式智能科学家平台基础设施体系,建设群体智能与自主创新生态,助力持续探索优化知识传承、科教融合与科技创新的模式。

此次科普科教机构与国家级前沿实验室深度合作,以人工智能与机器人技术重构科学探究范式为核心,探索AI机器人、智能科学家平台等赋能中小学及高校教学、科学实验、知识还原探究与科技创新创造,为基础教育与高端科研融合创新提供了实践样本,为人人参与科学发现与创造的时代愿景注入了现实参照。

农业文明时代,多数人以耕种为生;工业文明时代,工业生产成为主流;步入科技文明时代,越来越多的人将参与科学发现与创造。其中,人工智能大模型为公众提供“超级大脑”与“科研助手”,共享实验室与智能科学家平台等基础设施,则为AI设计方案的实验验证与迭代优化提供支撑。这些发展有望推动社会逐步迈向人人可参与科学发现与创造的新阶段,助力科学探究从“高门槛”向“广参与”转变,为打破技术壁垒、释放全社会创新潜力、推动生产效能质的飞跃创造有利条件。