水系电池技术在便携式电子设备和大规模电网储能应用中展现出显著的应用前景。特别是采用金属负极的水系电池体系,凭借其高理论能量密度、低成本以及相对简化的制备工艺,在当前新型储能技术研究中被视为最具潜力的候选方案之一。然而,金属负极在电极/电解质界面处存在的枝晶生长和副反应等问题,严重阻碍了该技术的实际应用。针对这一挑战,构建人工界面成为极具前景的解决方案,其既能有效阻隔电极与电解质的直接接触,又可促进金属的均匀沉积。然而,实际界面在分子尺度上具有本征异质性,导致其组成和演化过程难以精确解析。因此,亟需发展先进的表征技术以实现对其在分子层面行为的原位研究。

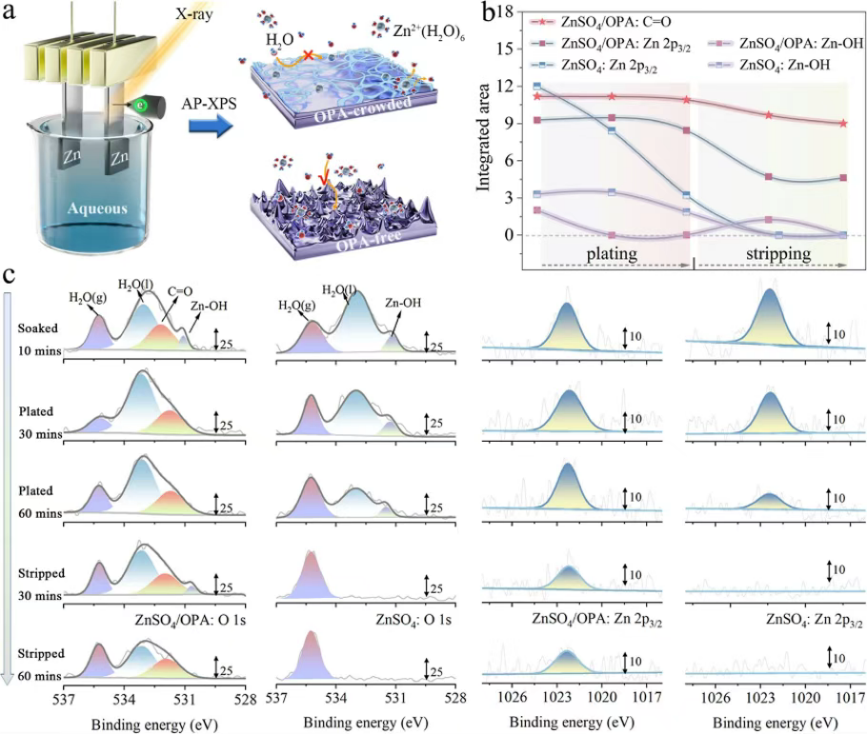

近日,中科大宋礼教授团队采用中能近常压X射线光电子能谱(AP-XPS)技术,克服了传统超高真空表征方法在固-液界面研究中的局限性,在近常压条件下实现了对锌金属负极/分子聚集型水溶液界面的原位表征。实验结果表明,电解液添加剂分子在电极表面形成的稳定吸附层能够有效阻隔活性Zn与H2O分子的直接接触,同时调控Zn的沉积动力学,促进Zn的均匀沉积。进一步结合原位光学显微镜观察和同步辐射X射线衍射分析证实,这种均匀致密的Zn沉积行为源于(002)晶面可逆演变所诱导的二维横向生长机制。相关研究成果以“In situ Detection of the Molecule-Crowded Aqueous Electrode-Electrolyte Interface”为题,发表于国际学术期刊《美国化学会志》。论文的通讯作者是宋礼教授和陈双明教授,魏世强博士后为第一作者。

图1:水系电极界面的原位AP-XPS探测

此外,研究团队依托合肥光源的红外光谱学与显微成像线站,发展了适用于原位探测水系电极界面的红外技术。研究发现,BN-PAN隔膜中的氢键网络通过氢键作用有效固定水分子,从而改善了Zn²⁺的脱溶行为,显著提高了锌离子的迁移数量,进而在电极/隔膜界面实现均匀的电场分布和锌的稳定沉积/溶解行为。相关研究成果以“Dissecting ionic favorable hydrogen bond chemistry in hybrid separators for aqueous zinc-ion batteries”为题,发表于国际学术期刊《化学科学》。论文的通讯作者是宋礼教授、陈双明教授和魏世强博士后,王一琇博士生为第一作者。

图2:水系电极界面的原位FTIR探测

上述研究得到了科技部重点研发计划、国家自然科学基金和中国博士后科学基金等项目的资助,并获得了合肥、上海及北京光源的机时支持。

论文链接:

(1) https://doi.org/10.1021/jacs.4c14053;

(2) https://doi.org/10.1039/D4SC08624D

(国家同步辐射实验室、精准智能化学全国重点实验室、科研部)